味噌作り特集

お味噌の重量計算

お味噌のかんたん重量計算

「出来上がり量はどのくらいになるの?」

「材料をどのくらい用意すればよいか分からない。」

「塩分はどのくらいになるの?」

あなたの疑問にお答えします!

お味噌を手作りしたいあなたの、

そんな疑問にお答えするフォームができました!

材料の重量から出来上がり量をかんたん計算

大豆、こうじ、食塩のg数を入力してください。

※食塩の重量は、大豆の1/2が目安です。

※こうじは、大豆の同量かそれ以上にしますと、こうじの風味が豊かな味噌ができあがります。

(例:大豆1kg、こうじ1.5kg、食塩0.5kg)

1ヶ月の味噌の消費量をかんたん計算

家族2名で1日1杯の味噌汁を飲んだ場合、

1ヶ月の消費量約1kgが目安です。

上記の計算は、あくまでもおおよその目安にしてくださいね。

大豆は煮ると2~2.5倍くらいに増えます。

また、大豆の固さを調整するための種水を入れることがありますので、出来上がり量は材料の重量よりも増えることを覚えておきましょう!

市販の米みその塩分の目安は、11~13%です。

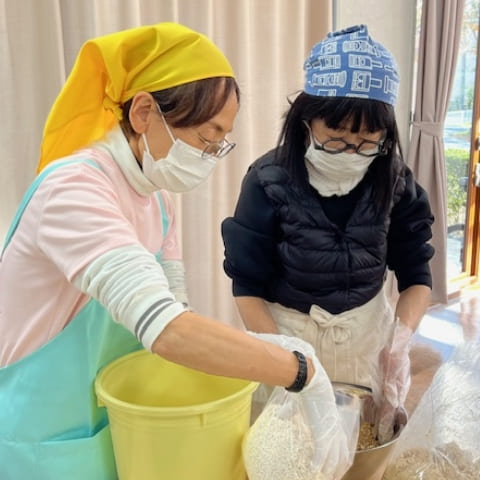

味噌作り教室サポート&団体様用の材料提供

味噌作り教室を開催したいあなたへ

教室開催のご相談を歓迎しています。

参加者様の人数分の、

味噌作りの材料をご準備してお届けします。

味噌作り教室を開催される方に向けた、味噌作りセットの大量販売をしております。

味噌作りセットには、手作り味噌の作り方の説明書が付いています。

説明書通りに行えば、初めての方でも安心です!

味噌作り教室を開催したいあなたを応援します!

- 幼稚園・保育所の味噌作りサークル

- 友人どうし.主婦仲間

- 高校の家庭科の授業

- 会社のレクリエーション

- 料理教室や栄養専門学校

- 大学の家政科の授業

- カルチャー教室

- お店の集客イベント

- 児童会の親子学習

- 町内会

上記以外でもお気軽にご利用下さい

【重要】お届け日のご指定について

味噌作りのイベントや教室などで商品をご利用予定の場合は、ご使用になる日より2~3日以上余裕をもってお届け日をご指定ください。

商品発送後に交通状況や気象状況、運送会社の事情によりによる配達の遅れなど様々なトラブルが発生する場合がございます。

このような場合、ご希望のお届け日にお届けできない可能性もございますので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

味噌作り教室開催についてご相談を承ります

日時の指定はもちろん、既存サイズ以外の量り売りに対応しております。

お客様のご希望数量でご準備いたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

(既存サイズのセットをご希望の場合は、下記の商品一覧からもご購入いただけます)

また、味噌作り教室開催のご相談も受け付けております。

お気軽にご相談ください。

事前のご相談はもちろん、味噌作りに関することならお気軽にご相談ください。

準備から出来上がりまでしっかりサポートいたします!

味噌ソムリエが教える!味噌作り出前教室

親子で作れる、わがやの味

南日味噌醤油社長の南日が出前教室を致します。

味噌についての話を交えながら、楽しく味噌作りをします。

大豆のすり潰し、混合、容器への仕込み、保管と管理の方法など、味噌作りのポイントを分かりやすくご説明します。

ご家族で、ご友人同士で、また食育としても、是非ご利用ください。

また食育やコミュニケーションにも利用してください。

| 開催日 | 随時開催・・・応相談 |

|---|---|

| 場所 | 地区センター、公民館、学校、集会場などに出張します。(富山市と周辺の市町村 応相談) |

| 時間 | 約2時間 |

| 定員 | 15人〜 |

| 費用 | 3,000円/人 (出来上がり約4kg) |

| ご用意いただくもの | エプロン、ゴム手袋、容器(約6リットル~) |

※容器をご希望の場合はこちらでもご用意できます(別途費用) 教室で作ったお味噌は、お持ち帰りいただいて、おうちで6~8か月ほど熟成させます。

お味噌の作り方

手作り味噌の作り方

美味しい味噌を作るポイントは?

- 酵素力の強い元気なこうじを使用する

- 大豆を柔らかく煮る

- 食塩を均一によく混合する

美味しい味噌作りは、元気で強い米麹選びから!

当店のこうじは、酵素力の豊かな、生こうじです!

お味噌の材料

- 大豆 1kg

- 米こうじ 1kg

- 食塩 500g

基本の配合割合は、米こうじ:食塩=1:1:0.5

甘くする場合は、米こうじを増して、減塩にします。

塩の量は変えません。

米こうじ 1kg→1.2kg~1.5kg

※食塩の量を変えないのがポイントです。特に減塩味噌の場合は、食塩の量を減らさずに米こうじの量を増やしてください。

ご用意いただくもの

- 大きめの鍋 (大豆容積の2.5倍以上)

- ボウル

- ザル

- 大豆をつぶす道具

(すり鉢、マッシャー、すりこぎ、フードプロセッサーなど) - 容器 (ポリ樽もしくは桶など)

- 内ふた

- 重石

- ビニールラップ (味噌の表面に当てるため)

- 種水 (一度沸騰させて冷やした水)

※内ふたと重石の代わりに、お皿を裏返してのせてもOK。

いよいよ仕込みをスタートしましょう!

大豆を水でよく洗います。

大きめの容器に水をたっぷり入れ、洗った大豆を一晩(約8時間)浸しておきます。

(一晩経つと、大豆の容積が約2.5倍になります)

大きめの鍋に大豆とたっぷりの水を入れ煮立て、沸騰したらコトコトと弱火で、柔らかくなるまで煮ます。柔らかくなるまで、2時間以上かかります。

めやすは、親指と人差指を使って、縦につまんで押しつぶれるくらいまで煮てください。二つに割れるのは、まだ煮方が不足しています。

煮えた大豆をザルにあげ、40℃くらいまで冷まします。

すり鉢、ミートチョッパー、マッシャーなどを使用し、すりつぶします。

(大豆をビニール袋に入れて、タオルを敷き、空き瓶などでたたきつぶす方法もあります)

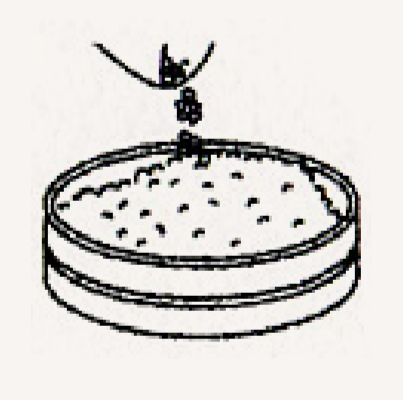

こうじをよくバラして塩を加え均一によく混合します。

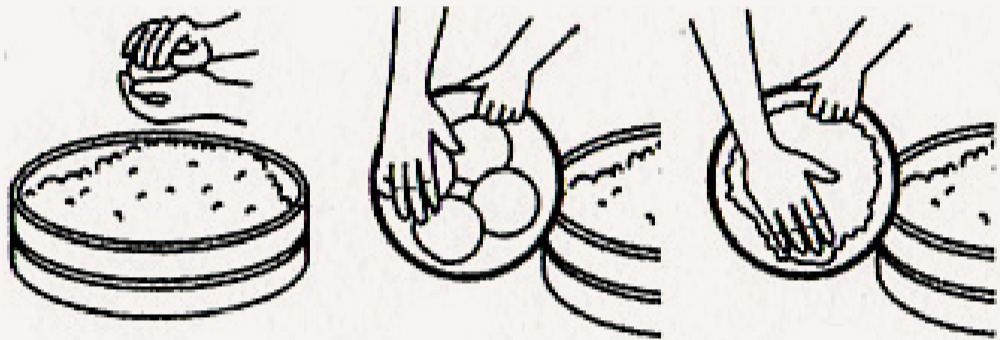

すりつぶした大豆と、(5)の塩切こうじをよく混合します。

(この時、”種水”を入れてもよい)

※種水は一度沸騰させて冷やした水を使用してください。

※種水の量は大豆1kgの場合、100cc~150ccを一応の目安。

※大豆は柔らかく煮て、固めに仕込むのが、みそ作りのコツ!

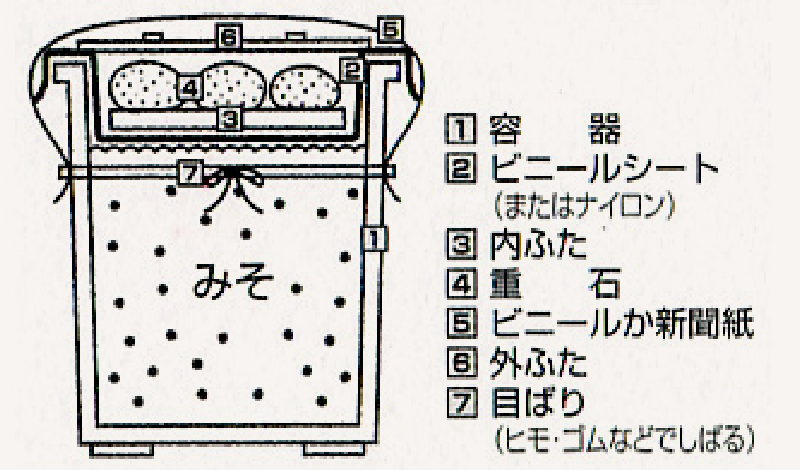

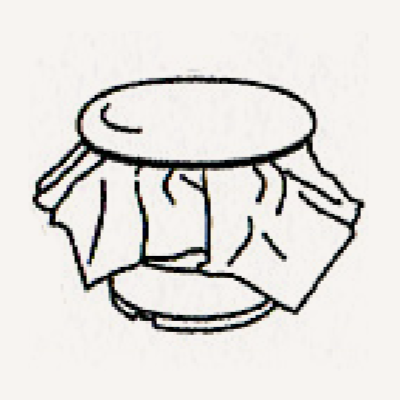

詰め終わったら、表面に厚手のビニールをあて、空気が直接ふれないようにする。

内ふたをのせ、その上に約500g~1kgの重石をのせます。

※内ふたと重石の代わりに、お皿を裏返して、のせてもOK。

外ふたをして、容器の中にゴミなどが入らないように、新聞紙かビニールでおおい、ひもで縛ります。仕込んだ容器は、風通しのよい冷暗所で保存してください。

※画像の無断転用はご遠慮願います。

熟成期間と食べごろの目安

仕込みの季節より、熟成期間が異なります。

めやすとして10月~4月頃の仕込みは、6~8ヶ月間、その他の月に仕込んだ場合は、4ヶ月間熟成期間が必要です。

みそは生きています。熟成期間の違いは、味・香りの違いになります。”我が家のみそ味”を作るのは、熟成期間です。食べ頃は忘れないようにカレンダーなどに印をつけておくとよいでしょう。

長期熟成みそをお好みの方は、夏と冬の気温変化が少ない冷暗所に保管してください。

出来上がり

- 食べ頃になったら、重石・内ふたをとり、ビニールに残っている「みそカビ」を取り除いてください。

- みそを上下によく混ぜます。これで出来上がり。

- 必要な分を別の容器に小分けしてお召し上がりください。残りのみそは表面を平らにして、ラップやビニールシートを密着させ、空気にふれないようして冷蔵庫、または冷暗所に保存してください。(こうじが再び活動し、みその色が変化したり、「みそカビ」防止のため)

みそカビ対策豆知識

みそが発酵すると、表面に白色や赤茶色や黒色に変色した味噌が出来ます。これを「みそカビ」と言います。

「え!?味噌づくり失敗!?」

いえいえ!特に害はありませんのでご安心を。でも、お味噌の風味が損なわれますので、取り除いてくださいね。

みそカビを発生させないようにするには、湿度の低い、風通しのよいところに保存するのがポイントです。洗面所の近くなど、高温多湿のジメジメした場所は、絶対に避けてください。味噌の表面が空気に触れないように、味噌の表面にビニールシートをしっかりあててあげてくださいね。

みそカビを発生させないようにするには、湿度の低い、風通しのよいところに保存するのがポイントです。

洗面所の近くなど、高温多湿のジメジメした場所は、絶対に避けてください。

味噌の表面が空気に触れないように、味噌の表面にビニールシートをしっかりあててあげてくださいね。

こんな作り方もあります!

少量での味噌作りの場合、なんと、

ジップロックバッグを使用して作ることができます!

以下の点にご注意下さい。

空気をしっかり抜くこと。空気が残っていると(特に四隅)カビが発生しやすくなります。また容器に比べて、非常に薄く透明のため、温度に左右されやすく紫外線もそのまま通すので、必ず暗い、涼しいところ(←冷蔵庫は× ダメ)で保存してください。

さらに、時々(2ヶ月に一度ほど)揉むと良いです。(ジップロックのコンテナは、ポリ樽やタッパーでの仕込みと同様にお考え下さい)