味噌作り特集

お味噌の作り方

手作り味噌の作り方

美味しい味噌を作るポイントは?

- 酵素力の強い元気なこうじを使用する

- 大豆を柔らかく煮る

- 食塩を均一によく混合する

美味しい味噌作りは、元気で強い米麹選びから!

当店のこうじは、酵素力の豊かな、生こうじです!

お味噌の材料

- 大豆 1kg

- 米こうじ 1kg

- 食塩 500g

基本の配合割合は、米こうじ:食塩=1:1:0.5

甘くする場合は、米こうじを増して、減塩にします。

塩の量は変えません。

米こうじ 1kg→1.2kg~1.5kg

※食塩の量を変えないのがポイントです。特に減塩味噌の場合は、食塩の量を減らさずに米こうじの量を増やしてください。

ご用意いただくもの

- 大きめの鍋 (大豆容積の2.5倍以上)

- ボウル

- ザル

- 大豆をつぶす道具

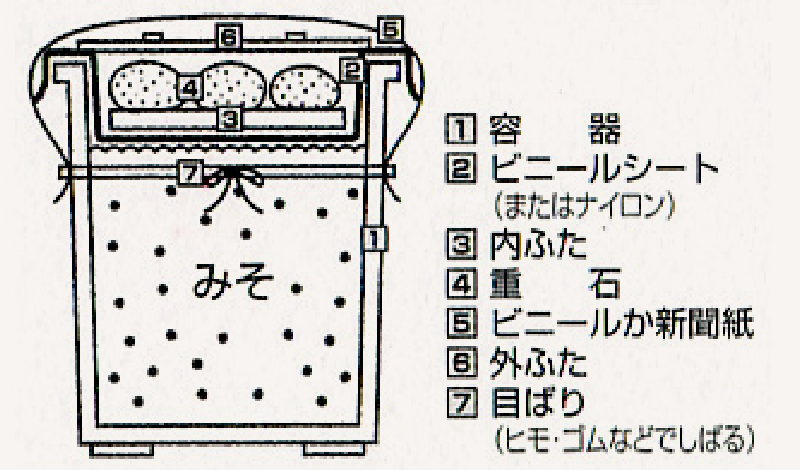

(すり鉢、マッシャー、すりこぎ、フードプロセッサーなど) - 容器 (ポリ樽もしくは桶など)

- 内ふた

- 重石

- ビニールラップ (味噌の表面に当てるため)

- 種水 (一度沸騰させて冷やした水)

※内ふたと重石の代わりに、お皿を裏返してのせてもOK。

いよいよ仕込みをスタートしましょう!

大豆を水でよく洗います。

大きめの容器に水をたっぷり入れ、洗った大豆を一晩(約8時間)浸しておきます。

(一晩経つと、大豆の容積が約2.5倍になります)

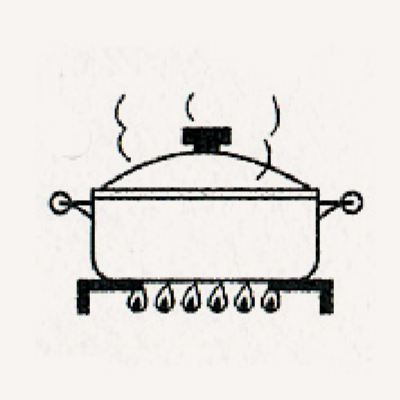

大きめの鍋に大豆とたっぷりの水を入れ煮立て、沸騰したらコトコトと弱火で、柔らかくなるまで煮ます。柔らかくなるまで、2時間以上かかります。

めやすは、親指と人差指を使って、縦につまんで押しつぶれるくらいまで煮てください。二つに割れるのは、まだ煮方が不足しています。

煮えた大豆をザルにあげ、40℃くらいまで冷まします。

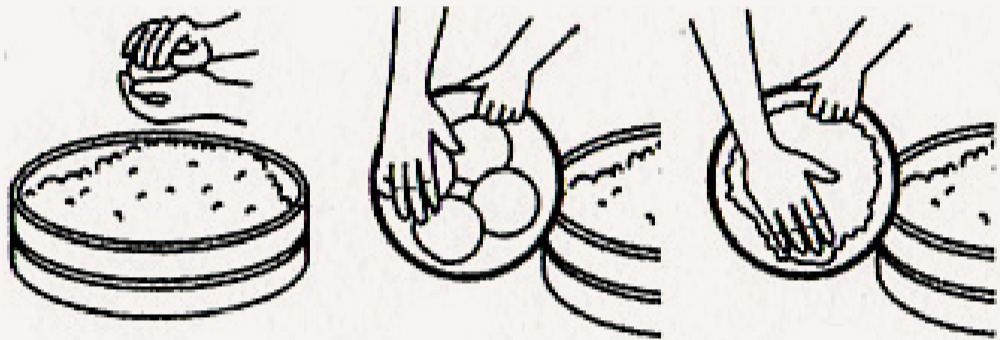

すり鉢、ミートチョッパー、マッシャーなどを使用し、すりつぶします。

(大豆をビニール袋に入れて、タオルを敷き、空き瓶などでたたきつぶす方法もあります)

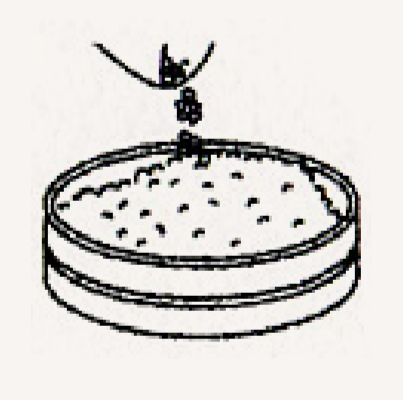

こうじをよくバラして塩を加え均一によく混合します。

すりつぶした大豆と、(5)の塩切こうじをよく混合します。

(この時、”種水”を入れてもよい)

※種水は一度沸騰させて冷やした水を使用してください。

※種水の量は大豆1kgの場合、100cc~150ccを一応の目安。

※大豆は柔らかく煮て、固めに仕込むのが、みそ作りのコツ!

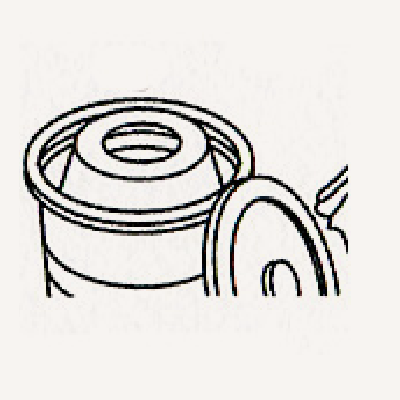

詰め終わったら、表面に厚手のビニールをあて、空気が直接ふれないようにする。

内ふたをのせ、その上に約500g~1kgの重石をのせます。

※内ふたと重石の代わりに、お皿を裏返して、のせてもOK。

外ふたをして、容器の中にゴミなどが入らないように、新聞紙かビニールでおおい、ひもで縛ります。仕込んだ容器は、風通しのよい冷暗所で保存してください。

※画像の無断転用はご遠慮願います。

熟成期間と食べごろの目安

仕込みの季節より、熟成期間が異なります。

めやすとして10月~4月頃の仕込みは、6~8ヶ月間、その他の月に仕込んだ場合は、4ヶ月間熟成期間が必要です。

みそは生きています。熟成期間の違いは、味・香りの違いになります。”我が家のみそ味”を作るのは、熟成期間です。食べ頃は忘れないようにカレンダーなどに印をつけておくとよいでしょう。

長期熟成みそをお好みの方は、夏と冬の気温変化が少ない冷暗所に保管してください。

出来上がり

- 食べ頃になったら、重石・内ふたをとり、ビニールに残っている「みそカビ」を取り除いてください。

- みそを上下によく混ぜます。これで出来上がり。

- 必要な分を別の容器に小分けしてお召し上がりください。残りのみそは表面を平らにして、ラップやビニールシートを密着させ、空気にふれないようして冷蔵庫、または冷暗所に保存してください。(こうじが再び活動し、みその色が変化したり、「みそカビ」防止のため)

みそカビ対策豆知識

みそが発酵すると、表面に白色や赤茶色や黒色に変色した味噌が出来ます。これを「みそカビ」と言います。

「え!?味噌づくり失敗!?」

いえいえ!特に害はありませんのでご安心を。でも、お味噌の風味が損なわれますので、取り除いてくださいね。

みそカビを発生させないようにするには、湿度の低い、風通しのよいところに保存するのがポイントです。洗面所の近くなど、高温多湿のジメジメした場所は、絶対に避けてください。味噌の表面が空気に触れないように、味噌の表面にビニールシートをしっかりあててあげてくださいね。

みそカビを発生させないようにするには、湿度の低い、風通しのよいところに保存するのがポイントです。

洗面所の近くなど、高温多湿のジメジメした場所は、絶対に避けてください。

味噌の表面が空気に触れないように、味噌の表面にビニールシートをしっかりあててあげてくださいね。

こんな作り方もあります!

少量での味噌作りの場合、なんと、

ジップロックバッグを使用して作ることができます!

以下の点にご注意下さい。

空気をしっかり抜くこと。空気が残っていると(特に四隅)カビが発生しやすくなります。また容器に比べて、非常に薄く透明のため、温度に左右されやすく紫外線もそのまま通すので、必ず暗い、涼しいところ(←冷蔵庫は× ダメ)で保存してください。

さらに、時々(2ヶ月に一度ほど)揉むと良いです。(ジップロックのコンテナは、ポリ樽やタッパーでの仕込みと同様にお考え下さい)